Surprises à tous les étages à Busan 2011

Le festival de Busan en Corée, c’est l’assurance de surprises permanentes. Car au delà des films, le festivalier a également la joie de découvrir chaque année, des lieux, des cinémas, et des hôtels différents. En 2011, le festival a même changé de nom, puisque la transcription officielle du nom de la ville en alphabet latin, est passée de « Pusan » à « Busan », la véritable prononciation se situant entre les deux. Donc le PPP (Pusan Promotion Plan), marché de coproduction analogue au Cinémart qui fait la force du festival, sonnait moins bien cette année avec BPP.

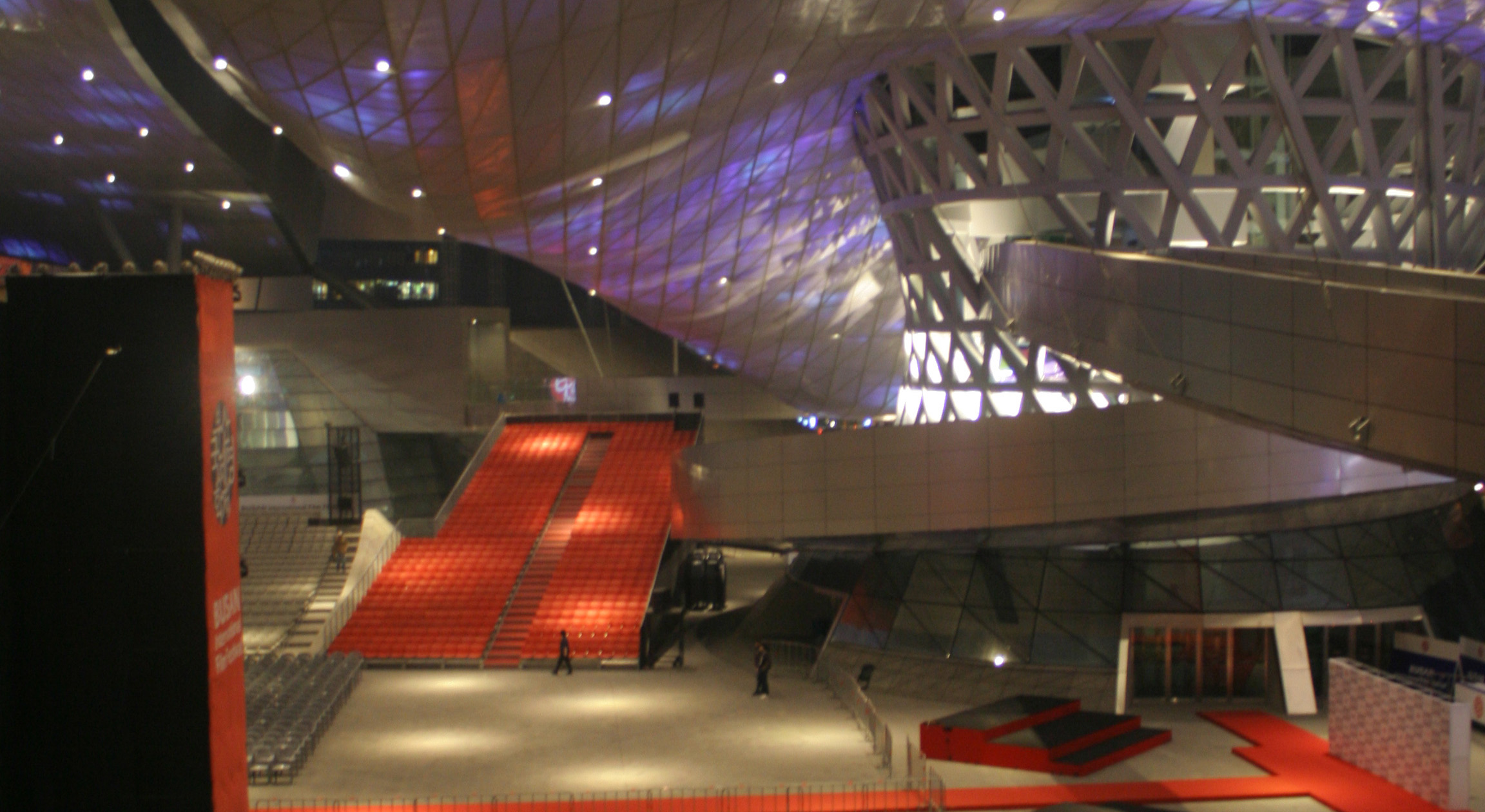

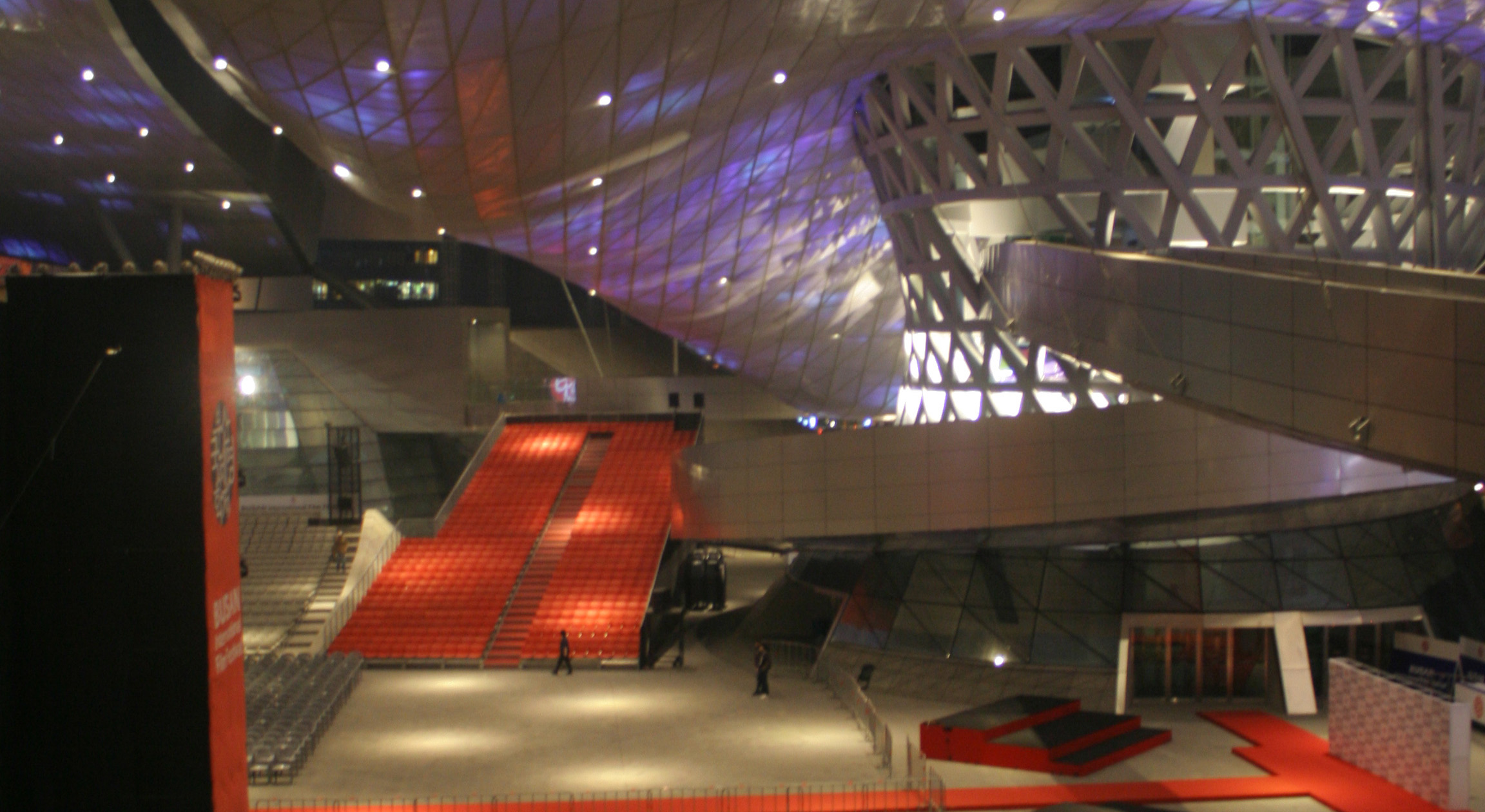

Autre nouveauté du cru 2011 : un nouveau Cinema Center à l’image du bunker du festival de Cannes, rien de moins. Mais le concept en est inversé : le bunker de Cannes est atroce de l’extérieur, mais une vraie ville à l’intérieur. Le Cinéma Center de Busan est très impressionnant de l’extérieur, avec un immense toit reliant les ailes du bâtiment en une vague lumineuse qui fait peur tellement cela semble léger, en apesanteur. Mais, à l’intérieur, on trouve plutôt une grande coquille vide au style impersonnel. Il y a bien des salles de cinéma, le centre de presse, de la place, c’est bien la moindre des choses, seulement personne n’a compris pourquoi le Marché du Film et le BPP n’était pas aussi inclus dans ces locaux. Résultat, les professionnels faisaient des navettes entre ce lieu et le marché, qui était à bien 15 minutes à pied, dans un hall façon Foire de Villepinte, de l’autre côté d’un charmant parking d’hypermarché, beaucoup moins glamour. Et puis le dernier jour du festival, la honte s’est abattue sur le festival en même temps que la première pluie : le super toit n’est pas étanche, les belles vitres pas isolées, il gouttait sur les invités et dans les couloirs. Le président du festival a déjà dit qu’il ne souhaitait pas que le festival auit lieu au même endroit l’année prochaine. Alors peut être qu’on aura encore la surprise de nouveaux locaux l’année prochaine…

Voir Heaundae et mourir

Pour compléter la qualité de l’accueil, imaginez les principales salles de cinéma dans l’auto-proclamé « plus grand centre commercial du monde » (dixit le Guiness). Donc pour voir un petit film indé coréen, il faut atteindre le dernier étage d’un BHV puissance 10, comme posé au milieu d’une ZAC Leclerc. A noter que les salles sont réparties entre les trois immeubles principaux qui composent le complexe, toujours dans les derniers étages, et qu’ils ne sont pas reliés entre eux… Et on s’étonne qu’on s’écroule de fatigue devant les films. Autre point important à noter, ce festival reste avant tout un événement populaire, avec un public varié, de tous âges, qui n'hésite pas à se rendre en masse même pour les dernières productions indépendantes. Heureusement, Busan n’a pas le problème que partagent la plupart des festivals européens : le nombre de salles. Malgré une importante affluence, il reste toujours des places pour pouvoir s’improviser une dernière toile avant de passer la nuit sur les plages.

Car Busan reste avant tout une immense station balnéaire, donc tout le monde loge et fait la fête sur l’ancien site du festival, Haeundae, ce qui occasionne encore d’autres déplacements, environ 10 minutes en métro. Le festival de Busan, c’est donc du sport, des surprises à tous les étages (dudit centre commercial, j’ai ainsi atterri au sous-sol des livraisons un jour…), mais heureusement, aussi beaucoup de bonheur, comme un Cannes zen. Grâce au climat doux, la brise marine, la majesté de la baie, l’épicé de la bouffe, le degré de l’alcool, la beauté des coréens et le déjanté de la fête qui fait que chaque soir dérive délicieusement jusqu’au petit matin avant les premières projos les yeux mi-clos. Les distributeurs de café sont ensuite pris d’assaut pas tous ceux désirant quand même profiter aussi des films.

Luc Besson se perd en Birmanie

Les films, donc, quand même, sont au rendez-vous. Mais il faut bien choisir. Busan est un grand supermarché du cinéma asiatique, qui projette en gros tout ce qui s’est fait de remarquable dans l’année, plus quelques avant-premières trop tard ou trop légères pour les grands festivals qui précèdent, Venise / Toronto, sans oublier quelques exclus coréennes en général assez faiblardes, qui tentent d’assurer leur promo grâce au défilé des stars sur le tapis rouge. Inutile de faire le tri dans ce qui est en « première mondiale » ou non, on rattrape à Pusan ce qu’on a pas réussi à voir ailleurs, et parfois on découvre en primeur une véritable perle.

Au rayon prestige, Busan invitait Johnnie To, Luc BESSON Luc Besson ou Peter Chan et leur derniers films respectifs, Life Without Principle , The Lady et Wu Xia. Le premier est un bon Johnnie To, surtout grâce à son scénario très solide. Le film est très ancré dans l’actualité, car il dépeint plusieurs personnages pris dans la crise bancaire, et fait notamment un portrait très touchant d’un banquière et sa cliente, séquences qui forment le début, et le meilleur du film.

La Lady du Besson ? Elle a assommé Yann pendant une demi-heure, avant qu’on se demande se qu’on faisait là, à supporter ce produit si impersonnel, lissé sur tous ses angles, dont la narration est tellement faible visuellement qu’elle ne tient que par la musique, toujours tonitruante. Le projet se base sur une biographie de la célèbre opposante birmane Aung Sang Suu Ki, adaptée par un scénariste solide. Michelle Yeoh s’est emparé du projet, interprète le rôle et a fait produire le film par son mari. Ils ont filé ça à un réalisateur qui s’est transformé pour le coup en yes-man, un certain Luc Besson donc. On ne dira pas que Besson manque de sincérité dans ces choix. Seulement on ne comprend pas comment il a pu sembler aussi peu inspiré par un tel sujet. Si on reconnaît ça et là la marque du bonhomme, ce n’est pas avec des plans flamboyants, tellement éteints, mais avec des coups de patte biens lourds : les plans de méchants vociférant tirant dans tous les sens. Malaise. Il nous a fallu sortir, d’autant qu’on avait eu l’occasion de lire le scénario, brillant, mais qui ne doit rien à Besson. Voyant le traitement au marteau que le mogul français avait réservé aux premières scènes juste un peu mélodramatiques, on ne voulait même pas voir jusqu’où pouvaient descendre les scènes les plus tristes de la fin.

Wu Xia aura alors joué le rôle de valeur sûre pour Fabien, puisque toutes nos attentes résidaient dans le titre lui-même, même s’il s’agit plus de kung-fu. Le film laisse une assez forte impression tant par ses visuels (tons sombres, ralentis maitrisés, action finement hachée) que sa bande sonore, qui imposent une ambiance lourde, trop lourde pour un scénario finalement faible. On a aimé l’approche pseudo-scientifique de l’enquête sur la mort d’un criminel, et surtout les quelques scènes d’action qui associent avec succès la lisibilité de l’âge d’or du kung-fu avec les nouveaux standards d’action hollywoodienne. Mais on ne pense pas qu’il s’agisse ici d’un renouveau du genre, et que cela restera un dernier sursaut, de la même façon que pour le western.

Le Japon extrême

Avant d’évoquer les films coréens, notons les divers autres films que l’on a vus. D’abord, nous voulions rattraper les deux

Sono Sion de l’année,

Himizuet

Guilty of Romance. Le bilan est simple :

Himizu, en compétition à Venise, fut énormément survendu quand on voit ce charabia de plans, ce fouillis de narration même pas elliptique, au contraire, la seule chose de claire est le message bien martelé qu’une catastrophe est arrivée. On sait que Sono Sion ne fait pas dans le calme, mais

Himizu est juste épuisant.

Guilty of Romance

Guilty of Romance nous a par contre particulièrement plu. Sono Sion nous propose une expérience tout aussi éprouvante que son

Love Exposure, mais cette fois-ci en deux fois moins long. On retrouve quelques marques de fabrique du réalisateur : récit choral, déchéance d’un personnage presque innocent, couleurs en sursaturation, désinhibition sexuelle, mais aussi, aussi étrange soit-il, de la linguistique, qui donne au film du sens, alors que les personnages sont justement à sa recherche. De nouveau une expérience radicale qui ne plaira pas à tout le monde, comme le témoignaient les nombreux bruits de porte durant la séance, mais qui bouscule cette industrie japonaise apathique. Avant d’évoquer plus précisément les films coréens, notons certains autres films vus.

Côté Japon, nous avons ainsi choisi un documentaire pour son titre,

Yoyochu in the land of raising sex, et, avouons-le, son sujet : le portrait d’un pionnier du porno japonais, le JAV démarré avec la vidéo des années 80. Yoyochu, fondateur des studios du même nom, fut comme un expérimentateur des pulsions humaines, surtout avec des amateurs. Le documentaire est nul cinématographiquement mais parfois troublant lorsqu’il nous interroge sur notre propre fascination sur les images de la jouissance. On se demande quelle est la part de sincérité entre elles, et dans l’homme qui les a initiées, derrière l’évident businessman profiteur.

Hommage à un cinéma disparu

Busan programmait comme toujours beaucoup d’autres documentaires sur le cinéma, et l’un d’eux avait une force particulière :

Golden Slumbers (Le soleil d’Or), de Davy Chou, qui raconte l’âge d’or du cinéma cambodgien, sous l’impulsion du Prince et cinéaste

Norodom Sihanouk, dans les années 60 jusqu’en 1975, année de l’arrivée des Khmers Rouges. Ils tentèrent de détruire systématiquement toute bobine de film, chaque cinéaste et acteur. Ce qui reste du carnage n’est que de la survivance, et le film, comme toute histoire liée au Cambodge, est un crève-cœur. Davy Chou, très jeune cinéaste vivant en France, est le petit fils d’un producteur de l’époque. Il réussit à faire joliment dialoguer la génération de son grand-père, notamment à travers un des cinéastes encore vivant, et celle des jeunes d’aujourd’hui. Davy Chou invente des images pour pallier à l’absence des films originaux, fait un grand travail sur le son, et propose donc à la fois un vrai nouveau film et un hommage au passé d’une rare élégance.

La section New Currents, compétition de premiers films, était l’occasion de faire un petit tour d’autres films de l’Asie. On retient surtout

I Carried You Home d’un pays toujours en aussi grande forme cinématographique ces dernières années, la Thailande.

I Carried You Home est une chronique modeste, mais il est porté par deux jeunes actrices bouleversantes, que le réalisateur filme avec une grande délicatesse. Un long plan sur l’une de ces filles qui pleure me reste en tête comme le plus intense du festival.

Sunny, thank you for the sunshine bouquet

Busan est évidemment l’occasion de prendre de larges nouvelles du cinéma coréen, puisque le festival en fait un large panorama. Côté poids lourds, on pouvait voir les grand succès coréens de l’année les très bons

Sunny (film d’ouverture du festival Franco-Coréen de Paris 2011),

The Front Line ou le succès indé

Poongsan.

Une très bonne occasion pour Fabien de se rattraper sur les dernières grosses sorties, et en présence d’un public coréen de surcroit. Dans le cas de

Sunny, plus gros succès de cette année en Corée, il s’agissait même d’une version remontée par le réalisateur, ce qui explique que les billets de toutes les séances sont partis en moins d’une minute. N’ayant pas vu la version originale, on ne peut pas comparer, mais on a pu sentir un développement plus approfondi des personnages et une baisse de rythme avant la fin. Le film reste extrêmement plaisant grâce à son ambiance vivante et décalée sur un fond de révoltes sociales, qui fait appel à la mémoire du public pour des événements pas si anciens (les émeutes des années 80) et dont on retrouve l’écho encore aujourd’hui. Mais c’est surtout un constat peu réjouissant sur tous les rêves de jeunesse abandonnés devant la banalité d’une vie formatée de parfaites épouses, qui évoque bien évidemment ceux d’une société coréenne ayant oublié ses idéaux. Un très bon divertissement assorti d’un message intelligent.

The Front Line et

Poongsan portent le regard plutôt vers le Nord, et traitent tous deux de la fameuse frontière censée être démilitarisée et inviolable. Dans le premier, on suit un récit fédérateur largement plus convainquant que le mièvre

Joyeux Noël. La frontière n’arrêtant pas d’avancer et reculer sur la même montagne, quelques soldats des deux camps commencent à s’échanger des objets et des lettres en les cachant dans un trou avant que l’armée ennemie ne reprenne le lieu. Les derniers jours du conflit sont ainsi montrés avec une ironie morbide mais avec également beaucoup d’humanité, dans ce qui devient vite le meilleur film de guerre jamais produit en Corée du Sud, candidat officiel de la Corée aux Oscars.

Poongsan

Poongsan quant à lui garde tout autant ce regard très critique sur ces conflits stériles avec un personnage qui se place au-dessus de l’appartenance à un côté ou de l’autre, et saute allégrement par-dessus la frontière pour aller délivrer des messages ou « libérer » un Nord-Coréen. Avec un budget beaucoup moins important que

The Front Line, produit et coécrit par

Kim Ki-duk , ce film parvient à nous faire parvenir aux mêmes conclusions, grâce à un scénario bien construit, et surtout une vengeance symbolique à la fois terrible et géniale.

Hong Sang-soo s'endort, Kim Ki-duk réveille encore

Autre poids lourd, côté favori des festivals,

Hong Sang-Soo était présent avec sa cuvée 2011 (présentée à Cannes),

The Day He Arrives, succès autant critique que public en Corée, que Yann ne partage absolument pas : pour la première fois, un Hong Sang-soo m’a déçu, désolé, voire énervé par son indigence. On ne s’étendra pas dessus, le film a ses adeptes, nous restons un admirateur de l’œuvre de

Hong Sang-Soo . Qu’on se permette juste de remarquer un essoufflement évident, tout le monde s’accordant à trouver que

Hong Sang-Soo mouline la même histoire, les mêmes acteurs, le même filmage depuis dix ans.

Kim Ki-Duk

Kim Ki-Duk, à l’inverse, s’est totalement renouvelé avec sa stupéfiante mise à nu

Arirang. Il a enchaîné avec

Amen, nouvelle mise à zéro, très culotté, même si le résultat est, comme très souvent chez lui, imparfait. La trame est un fil : une actrice, présente sur 99% des plans, cherche un coréen en France, mais va surtout rencontrer une sorte de Dieu violeur/procréateur, Kim Ki-duk lui-même. Il n'y a que Kim Ki-duk pour assumer des intrigues pareilles, des alliages aussi casse gueule entre le presque rien et le méga métaphysique. L'actrice est assez limitée, flirte avec le ridicule, mais Kim Ki-duk est malin en la filmant en plans courts. Le montage est d'ailleurs le point fort du film, parfois vraiment hypnotique. A force de tout faire lui même, le gars commence à maitriser tous les compartiments du cinéma avec une insolente facilité. Par contre, Amen est assurément son film le plus fauché. Il est clairement au bord de l'amateurisme technique, le son est ainsi très brut, quasiment sans mixage. On le ressent d'autant plus que le film a été réalisé en France, et parfois Kim Ki-duk n'a pas trop fait attention aux bribes de dialogues entendus derrière (y compris des "ça filme?"). La France, autre retour au sources pour Kim Ki-duk, qui y vécu quelques temps et y tourna Wild Animals, film bien raté, mais déjà bien culotté à l'époque. Ici, il a débarqué avec, pour toute équipe, l'actrice (ils étaient donc souvent seulement deux, un devant, une derrière la caméra), un synopsis pour tout plan, tourné en deux semaines à la suite du festival de Cannes 2011. Il filme parfois comme un touriste, parfois comme un grand cinéaste (une magnifique scène dans les champs). C'est confirmé : le retour de Kim Ki-duk est la grande nouvelle du cinéma coréen en 2011.

Du rose et gris éblouissant

Le film coréen qui a marqué le plus l’équipe Cinémasie, et d’autres aussi, est

Pink de

Jeon Su-Il , surprise très agréable. Car c’est celui, pourquoi ne pas le cacher, d’un ami (de la France en général, de Yann plus spécialement ), mais Fabien ne le connaissant pas et partageant le même avis, cela montre que le film a une force indéniable. C’est une surprise agréable parce que le film est d’abord particulièrement somptueux. On reconnaît dans cette image le talent de

Jeon Su-Il pour les cadres, et la signature d’un des maitres actuels de la lumière naturelle, le chef opérateur qui travaille aussi avec

Zhang Lu (

Desert Dream,

Dooman River). L’actrice principale a aussi une présence magnétique, à la fois douce et forte, jeune et sans âge, grave et lumineuse. Enfin le film est agréable parce que, par rapport aux autres

Jeon Su-Il , il est plus chaleureux, ne serait-ce que parce qu’il contient de la musique. Il est parsemé de chansons folks magnifiques, interprétées par une des grandes voix bluesy de la musique coréenne, Kansaneh. Enfin le film a une narration subtile, faite de plans d’une extrême précision, pour raconter un univers de doux fantômes, de souvenirs tenaces qui s’incrustent dans le quotidien.

Fabien a tout autant apprécié le soin apporté aux images, mais également dans le montage, avec un rythme parfaitement maitrisé. Les plans, souvent contemplatifs, absorbent le regard sans pour autant durer trop longtemps. Un long plan sur des ajumma (femmes d’un certain âge) suivant du regard deux persos en hors-champs est resté en mémoire chez Fabien. L’ambiance qui se dégage de ces images et de l’ensemble de la piste sonore est tellement forte qui évoque de nombreux souvenirs de restaurants isolés. Il s’agit très nettement du coup de cœur de Cinemasie pour cette édition du festival, même si, on le rappelle, on n’a pas pu tout passer en revue. Cinéaste obstiné d’un film par an,

Jeon Su-Il réalise là son meilleur film depuis La petite fille de la terre noire, qui l’avait fait un peu connaître en France, et retrouve aussi la poésie de son premier film. Il mérite enfin une reconnaissance plus grande.

Autre confirmation, la fabrique à bons films coréens qu’est la KAFA, Korean Academy of Film Arts, école de cinéma équivalent de la Femis. Elle permet à ses étudiants de faire un long métrage de fin d’études. Ils ont alors toute liberté et se permettent des sujets difficiles. Un de ses réalisateurs,

Yoon Sung-Hyun, auteur de l’excellent

Bleak Night découvert à Pusan 2010, était le récent invité du festival du film Franco-Coréen de Paris 2011. Cette année, on pouvait ainsi découvrir

Choked, film rude, peu amène, certes, mais un des très rares qui parlent vraiment du quotidien des Coréens, en l’occurrence ici l’enfer de la dette qui oppresse un foyer. Mais contrairement à bon nombre de drames misérabilistes, ici les personnages empoignent les problèmes avec courage et tout en gardant le sourire. Les dialogues sont accrocheurs et parfois drôles, les personnages intéressants et bien développés. Même ceux qui réclament le règlement de leurs dettes sont montrés dans leur lutte de tous les jours, et les flics font juste leur boulot, pour une fois. Un bon départ qui n’est pas sans défaut pour ce jeune réalisateur qu’on surveillera.

Sous le charme de Barbie

Autre bonne surprise du festival, un(e) total(e) inconnu(e), prénommé(e)

Barbie. Peut être le meilleur pitch du festival : un Américain vient en Corée avec une fillette ravissante, poupée blonde qui secoue tout un village, pour venir chercher une autre poupée, coréenne, chez un type qui n’hésite pas à vendre ses nièces pour s’acheter une décapotable. Après une excellente introduction, le film se met à railler habilement les fascinations malsaines des Coréens, pour ses jeunes filles, pour les Etats-Unis, et pour le commerce, notamment celui, encore bien ancré, des nouveaux-nés de « mauvaise » famille devenus adoptés. Le film est une occasion de retrouver la petite prodige

Kim Sae-Ron, qui du haut de ses 11 ans porte déjà deux films majeurs sur ses épaules, l’intimiste

A Brand New Life et le blockbuster

The Man from Nowhere. En Corée, c’est déjà une méga star et c’est vrai que son naturel, allié à ses moues boudeuses, fait mouche. On la découvre ici avec sa sœur, et leur énergie emporte le morceau. Interprétation également très réussie pour les deux Américains, chose rare dans les films asiatiques, le père s’avérant une ordure mémorable. Le réalisateur prend également plaisir à briser les règles classiques du dialogue pour mieux comparer les deux sœurs, que tout oppose, et rapprocher l’Américaine de la grande sœur. Une histoire d’amitié entre enfants qui, pour une fois, sonne juste. La fin, aussi terrible qu’inattendue, reste bien en tête après le visionnage. D’autres films coréens proposaient des expérimentations narratives plus ou moins abouties, mais au moins stimulantes.

Des indés plus ou moins convainquants

Fabien a tenté l’expérience du film d’étudiant entièrement tourné avec la technologie 3D, ce qui est déjà incroyable en soi. Deux films de ce type étaient proposés, mais on a préféré se consacrer à

Persimmon. Il va à l’encontre de toute la surenchère spectaculaire d’un Avatar, puisqu’il se déroule exclusivement dans des toilettes publiques abandonnées. Pour le dépaysement, on repassera. Le concept réside dans un groupe de personnages se retrouvant bloqués par une porte ne s’ouvrant que de l’extérieur. Ils réalisent pourtant bien vite qu’ils sont tous liés par un événement tragique survenu plusieurs années plus tôt. La 3D utilisée n’est pas particulièrement impressionnante, mais permet de renforcer la sensation de claustrophobie. On comprend par la suite que cette technologie a été choisie pour provoquer lors du véritable climax un effet de vertige qui est pourtant totalement raté. Si le dénouement n’est clairement pas à la mesure de la tension construite auparavant, on n’a en tout cas pas perdu notre temps avec ce film.

Romance Joe

Romance Joe, premier film du réalisateur, démarre comme un

Hong Sang-Soo , mais poursuit d’autres voies romanesques inattendues. L’objectif du film, tel qu’annoncé dans la brochure du festival, serait d’aller à l’encontre de la narration. Pari réussi pour Yann, raté pour Fabien. On s’accord pour trouver que les dialogues et situations donnent assurément un ton original à retenir.

From Seoul to Varanasi est également un film méritant, réalisé par un auteur courageux, qui n’hésite pas à vendre sa voiture pour produire ses films,

Jeon Kyu-hwan , auteur du très réussi

Animal Town, deuxième épisode d’une trilogie qui faisait le tour des personnages non-conformistes qu’on peut croiser à Séoul. Après avoir fait de nombreux festivals internationaux grâce à ces premiers films, on était impatient de connaître sa nouvelle direction. On a été dans l’ensemble déçu par ce film qui se perd dans une narration compliquée pour une histoire qui n’en méritait pas tant. La construction du récit se fait avec une sorte de flash-forward qui passe mal et qui n’apporte rien. On a également eu beaucoup de peine à accepter le personnage libanais, cliché géopolitique très maladroit, qui passe soudainement de gentil amant à terroriste glacial, sans qu’on puisse voir un changement de personnalité ou une justification à son acte. L’image reste étonnamment soignée pour une aussi petite production, et

Jeon Kyu-hwan ose vraiment, ainsi des scènes de sexe très crues, et détonne en Asie.

On a pioché ou entendu parler de d’autres films coréens, tous oubliables, notamment les deux gros mélos avec stars locales,

A Reason to Live ou encore

Always, film d’ouverture du festival qui est pourtant de

Song Il-Gon , cinéaste autrefois d’art et essai (

The Magicians,

Feathers In The Wind), qui exécute là une grosse commande avec une main lourde.

Kim Ki-duk Ier du nom

Busan est enfin toujours l’occasion d’une rétrospective inédite d’un cinéaste coréen. Cette année, on découvrait qu’il existe un autre

Kim Ki-duk en Corée, cinéaste de films commerciaux pendant les années 60, qui toucha notamment au film de gangsters. Nous avons vu

The Barefooted Young, teenage movie mélo original dans la distance prise avec le héros, un jeune gangster incurable, tantôt drôle, tantôt bouleversant. L’attitude du réalisateur contrecarre son cahier des charges imposé par un scénario très moraliste, un art de la tromperie dans lequel excellait

Kim Ki-Young (

La Servante).

Entre ces films, on ne fait que des belles rencontres avec des gens qui ne sont jamais par hasard dans ce petit pays méconnu. On se finit plus ou moins imbibé dans une sorte de Petit Majestic local, où une mamma au sourire d’ange vous rabote l’addition dès que vous lui dites en coréen qu’elle est belle. Enfin quelques heures (ou minutes) plus tard, le soleil vous dit bonjour et les filles sont parmi les plus belles du monde, ce qui aide toujours à se remettre d’un mauvais film ou à savourer la vitalité d’un autre.